Por Jorge Beinstein, via marxists.org, traduzido por Ângelo Novo

Conceitos turvos

Decadência e neofascismo são dois conceitos de difícil definição, embora essenciais para compreender a realidade atual. Pelas suas presenças avassaladoras e suas fronteiras indefinidas, às vezes eles se tornam “invisíveis aos olhos” (como ensinou Saint-Exupéry). Onde é que termina o autoritarismo burguês e começa o neofascismo? Como diferenciar um processo de declínio de uma turbulência muito persistente ou um fenómeno de corrupção social muito difundida?

Quando falamos de decadência, geralmente nos referimos a processos prolongados onde converge um conjunto de indicadores, como a redução sistemática do ritmo de crescimento económico até atingir a estagnação ou a retração, o declínio demográfico, a degradação institucional, a hegemonia do parasitismo, a desintegração social generalizada e outros. No entanto, às vezes é inevitável apontar o declínio de uma civilização ou de um conjunto de nações sem que estejam presentes todos estes sinais. O que decide a questão é a evidência de um processo duradouro de decomposição sistémica, de crescente desordem, de entropia, que se manifesta no comportamento das classes dominantes, corroídas pelo parasitismo, mas também no comportamento das classes subordinadas.

É comum confundir decadência com crise prolongada. Sucedeu assim com a chamada “longa crise do século XVII europeu“, que, com a sua desordem e os seus confrontos, parecia conduzir a região para o desastre, quando, ao invés, permitiu-lhe eliminar os restos pré-capitalistas, digerir as riquezas acumuladas dos saqueios periféricos iniciados nos séculos XV e XVI, principalmente na América, e avançar no século XVIII em direção ao aburguesamento geral, cujas três expressões mais notáveis foram a revolução industrial na Inglaterra, as transformações no continente desencadeadas pela Revolução Francesa, seguidas pelas guerras napoleónicas e o controle do planeta pelo Ocidente, completado por volta do final do século XIX.

Em sentido contrário, o que se apresentou como superação da decadência (o adeus à crise da década de 1930) entre o final da Segunda Guerra Mundial e o início da década de 1970, quando a superpotência norte-americana emergiu e se sucederam os “milagres económicos” da Alemanha Ocidental, Itália, etc., não foi mais do que uma reabilitação, de pouco mais de duas décadas, sustentada pelas muletas do keynesianismo militar dos E.U.A. e pela intervenção estatal em geral, dinamizando a oferta e procura dos países capitalistas centrais. A qual se foi esgotando pelo final da década de 1960, até entrar em crise na década seguinte, abrindo uma estrada real para o parasitismo financeiro e suas implicações culturais, institucionais e económicas. A droga keynesiana acalmou as dores, proporcionando um dinamismo temporário, mas inoculou venenos que acabaram mais tarde por agravar a situação do paciente.

Pela sua parte, o neofascismo parece relacionado com o fascismo clássico, em certos casos reproduz a nostalgia desse passado. No entanto difere dele. Às vezes levanta velhos demónios que se misturam numa marcha confusa (se a observarmos desde antes de 1945) com descendentes de suas anteriores vítimas, sob a bandeira comum do racismo anti-árabe, da islamofobia ou da russofobia. Afinal de contas, o velho fascismo também nasceu cultivando inconsistências, misturando bandeiras opostas como o elitismo nacionalista-imperialista e o socialismo. Hitler e seu “nacional-socialismo” racista e ultra autoritário constituiu o caso mais grotesco.

Em ambos os casos, trata-se de expressões que pragmaticamente recolhem sentimentos de ódio e desprezo contra os povos ou setores sociais considerados inferiores, corruptos, bárbaros e, consequentemente, potenciais objetos de agressão (esmagamento dos mais fracos), adornando-os com títulos de nobreza (raça superior, patriotismo, civilização, valores morais, democracia, honestidade, etc.).

Quando olhamos para o velho fascismo, vemos como Hitler ou Mussolini, em suas ascensões ao poder, fizeram demagogia “social” ou “socialista”, capturando o espírito da época e introduzindo-o, juntamente com outros condimentos, em suas sopas ditatoriais. No entanto, Franco afirmava o mais negro conservadorismo sem necessidade dessas demagogias. E na América Latina surgiram ditaduras militares, apêndices subdesenvolvidos do Ocidente, cultivando ambiguidades curiosas, como na Argentina após o golpe de 1930, em que se combinava o patriotismo aristocrático, a admiração pelo fascismo italiano e a submissão colonial ao império inglês.

O neofascismo não fica atrás e hoje, na Europa, descobrimos que em países como a Polónia ou a Letónia, se misturam o ultranacionalismo, o antissemitismo e outros surtos nazis, com o respeito formal pela institucionalidade democrática made in União Europeia, ao neoliberalismo económico, à fobia anti-russa e à submissão à OTAN. No Brasil, Paraguai, Honduras ou Argentina, a formalidade democrática é preservada, bandeira cultural do seu mestre imperial, juntamente com a concentração mafiosa de poder. Tanto no fascismo como no neofascismo, os discursos oficiais não foram nem são nada mais que vestimentas de ocasião do lobo autoritário.

O começo da decadência

A crise em que estamos submersos deve ser considerada como o capítulo atual de um longo processo de decadência pensado como um fenómeno planetário. Quando começou? Ao fazer a viagem temporal para trás, encontramos alguns anos decisivos como 2008, quando explode a bolha financeira e se instala a sequência de crescimento económico anémico no Ocidente e a desaceleração da expansão chinesa. O que inevitavelmente nos leva a 2001 e seus arredores, quando convergem o fim do boom neoliberal da década de 1990 (atormentado pelas turbulências) com o lançamento imperial de uma desesperada (e fracassada) fuga em frente militarista, que apontava para a conquista do coração geopolítico da Eurásia e seus tesouros energéticos.

Esse olhar nos impele a continuar a recuar, chegando aos anos 1970, quando emerge a crise do petróleo e a estagflação, instalando-se a tendência à queda na taxa de crescimento económico global, a qual continua até o presente, conduzida pelas potências económicas dominantes tradicionais e um pouco suavizada pela ascensão chinesa. Sem esquecer o antecedente de 1968 (com epicentro nos acontecimentos de maio na França e suas extensões), terramoto político-cultural que quebra a ilusão da nova prosperidade civilizacional do Ocidente.

Essa ilusão apoiava-se na efémera recuperação keynesiana da Europa Ocidental e dos Estados Unidos, se a medimos em tempos históricos, confrontados com a constante redução da sua área de dominação territorial planetária (ampliação do campo socialista e do espaço pós-colonial).

Atravessamos essa festa geograficamente limitada, entramos na Segunda Guerra Mundial e navegamos através das recessões da década de 1930, desembocando em 1929, para finalmente nos determos em 1914, um ano chave que marca o fim da ascensão irresistível do Ocidente. Uma ascensão que começara no século XV, com o fracasso nas cruzadas do Leste (em direção ao Médio Oriente e em direção ao espaço eslavo) e seus primeiros sucessos importantes no Oeste: a conquista completa da Península Ibérica, de posições na África Ocidental e, mais importante que tudo, o continente americano. Uma ofensiva multisecular que culmina ao longo do século XIX devorando quase toda a periferia mundial.

O referido mega-saqueio gerou (e continua a gerar) o que Malek chamou de “Excedente Histórico”, isto é, “o excedente acumulado pela Europa e pelos Estados Unidos sob a forma de civilização ocidental baseada no saqueio da Ásia, da África e da América Latina. Uma imensa acumulação de poder que constitui a fonte da iniciativa histórica dos países do Oeste, desde o período das descobertas marítimas passando pela explosão da bomba atómica em Hiroxima e Nagasaki e chegando até aos nossos dias“(1). Acumulação de riquezas que lhes permitiram criar um grande mercado interno, sua industrialização e o desenvolvimento de uma sucessão de revoluções científicas e tecnológicas. O mundo do ano 1900 era decididamente ocidental, pela integração burguesa do seu espaço original e por suas expansões coloniais e semicoloniais.

Naquela época, o “progresso”, isto é, a marcha ascendente da civilização burguesa (identificada com os padrões culturais do Ocidente) tornada planetária, conseguiu impor a imagem de um processo irresistível de melhorias sucessivas da condição humana, ditadas pela expansão do sistema ou pela sua possível “superação socialista” gerada a partir do interior do capitalismo central industrializado. Foi assim que a geração bolchevique cultivou a esperança de que a revolução que eles levaram a cabo na periferia euro-asiática russa fosse o detonador da revolução proletária no Oeste. Os dirigentes da primeira grande insurreição de sucesso na periferia acreditavam erroneamente ser a guarda avançada da chegada do pós-capitalismo socialista ocidental (e em consequência global).

Como sabemos, a expansão do capitalismo liberal que, de acordo com as ideias dominantes no início do século XX, irradiava pelo planeta para o transformar, mais cedo ou mais tarde, num universo próspero e livre (mas que na verdade desenvolvia o centro e subdesenvolvia a periferia) foi interrompido por uma carnificina assustadora, sem precedentes na história universal, chamada Primeira Guerra Mundial. E também sabemos que a tão esperada revolução socialista no Ocidente, induzida pela crise e pelo novo exemplo soviético, nunca chegou. O que aí chegou, sim, foi o fascismo.

Raízes ocidentais do fascismo clássico

As interpretações tradicionais do velho fascismo europeu tendem a oscilar entre as que o atribuem a uma espécie de desvio moral das elites e também das massas populares arrastadas por elas, principalmente produto da Primeira Guerra Mundial; ao resultado da radicalização de certos defeitos culturais gerados por formas perversas de desenvolvimento específicas da modernidade em países como a Alemanha e a Itália; ou, enfim, como uma reação antiproletária da alta burguesia arrastando as classes médias. Neste último caso, o fascismo teria sido um assomo terrorista burguês na luta de classes(2). Não faltaram, em certos casos, algumas referências à história anterior, as quais resultaram quase sempre diminuídas pelo peso esmagador das desordens das primeiras décadas do século XX, que produziram essa surpreendente novidade. Um marxista eminente daqueles tempos, Karl Radek, afirmou, por volta de 1930, após as últimas eleições na Alemanha, que marcaram a ascensão dos nazis: “Temos de constatar que, sobre este partido que ocupa o segundo lugar na política alemã, nem a literatura burguesa nem a literatura socialista disseram alguma coisa. É um partido sem história que, de repente, se instala na vida política da Alemanha como uma ilha que emerge no meio do mar sob o efeito de forças vulcânicas“(3).

“Partido sem história” de acordo com Radek, enquanto o medievalista Karl Werner acrescentava que “ninguém negou a história alemã mais do que os ideólogos nazis“(4). A Escola de Frankfurt afirmou essa hipótese. Max Horkheimer apontou, por volta de 1943, que “o fascismo na sua exaltação do passado torna-se anti-histórico. As referências dos nazis à história significam apenas que os poderosos têm que mandar e que não há como se emancipar das leis eternas que guiam a história. Quando eles dizem História, na realidade dizem o oposto: Mitologia“(5).

Mesmo no auge do poder hitleriano, Hermann Rauschning, um dos mais agudos avaliadores do nazismo, não pôde escapar à ideia do caráter aberrante, a-histórico e efémero do nazismo, apresentado como uma explosão inesperada de niilismo. De acordo com Rauschning: “Este fanatismo produzido e difundido é tão artificial e inautêntico que todo este dispositivo gigantesco poderia entrar em colapso de um dia para o outro, a partir de algum acontecimento particular, sem deixar vestígios de vida autónoma de qualquer parte do seu mecanismo“(6).

Partido sem história, negador da história, substituindo a descrição científica da história real pela mitologia, construção niilista efémera, etc..

No entanto, sobre o caso paradigmático por excelência do fascismo, o nazismo alemão e sua fúria de extermínio de judeus, um autor como Goldhagen, ao levantar uma pergunta de senso comum – quem foram os executores do Holocausto? – concluiu que: “Se não houvesse uma inclinação considerável entre os alemães comuns para tolerar, apoiar e até, em muitos casos, contribuir, primeiro para a perseguição absolutamente radical dos judeus nos anos 1930 e depois (pelo menos entre os encarregados pela execução da tarefa), para participar no assassinato de judeus, o regime nunca poderia ter exterminado seis milhões de pessoas“. Ao que acrescenta: “Deve ser notado que a existência de um anti-semitismo generalizado em outras áreas da Europa explica porque os alemães encontraram noutros países tantas pessoas dispostas a ajudá-los e desejosas de matar os judeus“(7).

A partir daí, é inevitável, como faz o autor, procurar referências na tradição histórica do povo alemão e apontar, por exemplo, a ferocidade anti-semita de Martinho Lutero (1483-1546) como uma das fontes da sua popularidade. Ao que devemos acrescentar o desprezo plurissecular para com os eslavos, com especial ênfase nos russos e polacos, considerados povos inferiores destinados a serem escravizados por povos superiores como os alemães. O que legitimava a vocação destes para marchar para o Leste, em direção à sua conquista imperial, como Hitler antecipou muito antes de chegar ao poder. Era o “Drang nach Osten” (empurrão ou expansão para o Leste) que, no século XIX, postulavam intelectuais nacionalistas como Heinrich von Sybel, revivendo as aventuras medievais da colonização alemã da Europa Oriental, revalorizando os mitos das cruzadas germânicas e escandinavas para o Leste na Baixa Idade Média, paralelas às cruzadas para o Médio Oriente. Foi assim que a Ordem Teutónica tentou conquistar a terra russa e foi derrotada, como é relatado no filme “Alexandre Nevsky” de Sergei Eisenstein, antecipando em 1938 a derrota catastrófica que os herdeiros nazis da Ordem sofreriam na U.R.S.S. alguns anos depois.

Tudo isso nos leva a entender a aparente loucura de Hitler pela conquista do Leste, não como uma teimosia insólita, mas como uma herança cultural profunda, latente na subjetividade popular alemã. Como Ayçoberry corretamente aponta, no seu livro já atrás citado: “No desenvolvimento da política externa (de Hitler) tudo estava subordinado à expansão para o Oriente… que impõe abandonos táticos inquietante para os nacionalistas primários: renúncia ao Tirol para conseguir a aliança com a Itália, renúncia à expansão ultramarina para seduzir a Inglaterra e até mesmo renúncia a reconquistas na França pois que, segundo Hitler, a guerra contra essa nação «só seria justificada se conseguirmos por essa forma cobrir a nossa retaguarda e, assim, expandir nosso espaço vital no Oriente», cujo foco central era a captura e destruição da União Soviética”(8).

A mitologia, subestimada por Horkheimer, revelou a existência de uma memória histórica imperialista nada superficial. Precisamos de expandir o espaço da memória europeia e descobrir um passado monstruoso de conquistas coloniais, bem sucedidas ou fracassadas, dos gigantescos massacres dos povos originários da América, dos africanos árabes ou sub-saarianos, dos asiáticos da Índia e da China, em suma, de vastos genocídios periféricos que moldaram a cultura dos seus assassinos ocidentais. Malek menciona o “excedente histórico”, sobretudo económico, que o Ocidente acumulou com tais saqueios, que não devem esconder a sua componente criminal, não como uma memória distante, mas como uma parte decisiva da reprodução de uma civilização sanguinária. Matança de periféricos combinada com grandes massacres e saqueios internos, que Marx explicou na sua descrição da Acumulação Originária.

Neste sentido, Hitler, Mussolini ou Franco não foram seguramente produto de irrupções momentâneas, sem passado nem futuro.

Os mitos históricos não deveriam ser lançados na lixeira das histórias falsas, sobretudo se eles aparecem à superfície ou estão submersos na memória social, para reaparecerem no momento menos esperado. São formas concretas de memória, latentes, consequentemente componentes da cultura popular. Podem ser criticados, acusados de ser visões deformadas ou “irreais” do passado, assim como o são também, aliás, certas construções de história “científica” baseadas nos pobres dados disponíveis, ou não tão pobres, mas sempre incompletos, quase sempre distorcidos pelo observador influenciado pela cultura (as deformações ideológicas) do seu tempo.

Uma observação que merece ser objeto de uma reflexão mais ampla é a de que a chegada do fascismo (sua primeira vitória em Itália) ocorreu muito pouco tempo depois que o Ocidente conseguiu se tornar o amo do mundo. Vistos no largo prazo histórico, ambos os fenómenos convergem em um espaço de tempo muito curto. A civilização burguesa tornada verdadeiramente universal, planetária, começou a tocar seus limites territoriais e foi deixando de lado seus discursos democráticos (quebra-se a lógica da expansão para espaços indefesos e ganha força a do canibalismo inter-imperialista, do disciplinamento terrorista interno e do expansionismo desesperado).

Além disso, é possível detetar na Europa embriões significativos do fascismo entre finais do século XIX e o início do século XX, bem antes da mega crise que começou em 1914. Temos desde assomos políticos protofascistas em França(9) até manifestações ideológicas virulentas de rejeição do legado da Revolução Francesa, da Comuna de Paris e da proliferação de expressões democráticas radicais, socialistas e comunistas. Nietzsche ou Sorel anunciaram o fascismo avant la lettre, como um restabelecimento de hierarquias sociais vigorosas, de autoritarismos rejuvenescedores do Ocidente.

Na Europa do final do século XIX, próspera e imperialista, onde no cume dos seus sistemas de poder reinava uma pequena elite financeira (a Haute Finance assinalada por Polanyi como garante do equilíbrio e da paz interior(10)), emergiam os rebentos do que viria a ser o fim do capitalismo liberal e o nascimento do fascismo.

Mesmo fora do cenário europeu, da década de 1920, e mesmo antes de 1914, nos Estados Unidos da América (uma extensão neo-europeia), apareceu o que alguns autores apontam como a origem norte-americana da ideologia nazi. Domenico Losurdo aponta “o notável papel que os movimentos reacionários e racistas norte-americanos desenvolveram a inspirar e alimentar na Alemanha a agitação que por fim resultou no triunfo de Hitler. Já nos anos 1920, entre o Ku Klux Klan e os círculos de direita alemães estabeleceram-se relações de intercâmbio e colaboração com base na consigna do racismo contra os negros e contra os judeus“.

Losurdo acrescenta exemplos concretos, incluindo alguns referentes às raízes linguísticas dos conceitos fundamentais do discurso nazi: “O termo Untermensch, que desempenha um papel tão central como sinistro na teoria e prática do Terceiro Reich, não é nada senão a tradução de Under Man [sub-homem]. Tal é reconhecido por Alfred Rosenberg, um dos principais ideólogos do Nazismo, que expressa sua admiração pelo autor norte-americano Lothrop Stoddard: a este pertence o mérito de ter cunhado o termo em questão pela primeira vez, que se destaca como subtítulo (The Menace of the Under Man – A ameaça do sub-homem) de um livro publicado em Nova York em 1922 e da sua versão alemã (Die Drohung des Untermenschen), aparecida três anos depois. Quanto ao seu significado, Stoddard esclarece que o termo serve para designar o conjunto de “selvagens e bárbaros”, “essencialmente negados à civilização, seus inimigos incorrigíveis”, com quem é necessário proceder a um radical ajuste de contas, se quisermos evitar o perigo que ameaça destruir a civilização. Louvado, muito antes de Rosenberg, por dois presidentes norte-americanos (Harding e Hoover), o autor é posteriormente recebido com todas as honras em Berlim, onde conhece os mais ilustres expoentes do eugenismo nazi, além dos mais altos hierarcas do regime, incluindo Adolf Hitler, que já estava envolvido na sua campanha de aniquilação e escravização dos untermenschen, isto é, dos «índios» da Europa Oriental“(11).

Não se trata apenas da influência da teoria norte-americana da “white supremacy”, reação proto-fascista a partir do final do século XIX contra a abolição da escravatura, expressa na Alemanha como a supremacia ariana, mas também a de textos decisivos como “The International Jew” (O Judeu Internacional), de Henry Ford, publicado em 1920, traduzido e amplamente difundido na Alemanha. Importantes dirigentes nazis, como von Schirack e Himmler, assinalarão anos depois ter sido inspirados por esse livro. Himmler observou ainda que o livro de Ford cumpriu um papel significativo na formação de Hitler(12).

Decolagem, auge, declínio e recomposição da maré periférica

A irrupção do fascismo clássico, mas também a sua derrota e renascimento como neofascismo, devem ser relacionados com a ascensão e subsequente declínio de uma maré periférica que ameaçou enterrar a hegemonia ocidental, um fato decisivo do século XX. Mas que agora se apresenta principalmente na forma de potências emergentes, despertando a histeria geopolítica dos Estados Unidos e uma profunda crise existencial em alguns dos principais países europeus, como a Alemanha, a França ou a Itália, empurrados, por um lado, pelo seu amo norte-americano e pelos seus antigos instintos imperiais ocidentalistas (que os fazem olhar para o Oriente como um espaço para a predação) e, por outro, pelos seus interesses económicos concretos, que apontam para algum tipo de associação ou amizade com as grandes economias da Eurásia, começando pela China e a Rússia.

Em 1914, a expansão ocidental converteu-se numa guerra intestina (inter-imperialista) e em 1917 ocorreu o primeiro mega-desengajamento. O maior espaço geográfico do planeta, onde habitava o Império Russo, rompeu com o Ocidente tornando-se na União Soviética. Mais tarde, veio a cisão chinesa (1949), as expulsões do conquistador ocidental da península da Indochina, a revolução cubana e uma ampla gama de nacionalismos periféricos que romperam os antigos laços coloniais. Era possível mostrar uma espécie de filme em que o espaço de dominação global do Ocidente se retraía gradualmente.

A ilusão marxista-eurocêntrica da superação pós-capitalista a partir do centro imperial (desenvolvido) do mundo foi substituída por outra ilusão, não menos pretensiosa, de acordo com a qual a dita superação se expandia a partir da periferia subdesenvolvida, dos capitalismos ou semicapitalismos submetidos. No entanto, quando nos anos 1970 e 1980 começou e se foi agravando a crise do capitalismo central, quando ele perdia o dinamismo produtivo e no seu seio se espalhava o parasitismo financeiro, a ameaça comunista e anti-imperialista também estava perdendo dinamismo. A radicalização maoista da revolução chinesa começou a converter-se, no final dos anos 1970, em “socialismo de mercado” e a partir de aí num curioso capitalismo burocrático com o partido comunista à cabeça, fazendo da China no século XXI a segunda potência capitalista do mundo, tendendo a tornar-se a primeira. A U.R.S.S. foi apodrecendo e colapsou no início dos anos 1990, arrastando todo o seu espaço “socialista”, incluindo países que tinham mantido a sua autonomia, como a Albânia e a Jugoslávia.

Especialmente após o fim da U.R.S.S., mas com manifestações anteriores, no final do século XX, em grande parte da Europa, surgiu uma onda reacionária que retomou componentes do velho fascismo, incorporando novos elementos. Racismo contra os imigrantes, ódios interétnicos, recuperação mais ou menos sinuosa, mais ou menos descarado, de bandeiras enterradas em 1945. Foi um processo confuso que levou em consideração os novos tempos globais e que deu seus primeiros passos antes do colapso soviético. Na França de 1981, por exemplo, a esquerda ganhou as eleições, mas tornaram-se moda os chamados “novos filósofos” como Bernard Henri Levy ou André Glucksmann que descolaram como supostos “humanistas anti-estalinistas”, convertendo-se logo a um anticomunismo radical, convergindo de muitas maneiras com a direita neofascista. Aparentemente, a França estava se voltando politicamente para a esquerda (depois provou-se que era uma pura aparência) enquanto viajava culturalmente para a direita. A social-democracia, da Espanha à Alemanha, abandonando os seus padrões keynesianos, produtivistas e integradores, penetrava no universo neoliberal governado pela especulação financeira. As chamadas direitas democráticas fizeram algo parecido. E gradualmente espalhou-se uma mancha fedorenta que começou a ser descrita como neo-nazismo, neofascismo, extrema direita, nova direita, etc.. Na Europa Oriental, em lugares como a Polónia, os países bálticos, a Croácia ou, mais recentemente, na Ucrânia, os antigos fantasmas do fascismo reapareceram. E em pleno século XXI, na Alemanha, Áustria, França e outros países europeus, os neofascistas obtêm grandes progressos eleitorais, em vários deles associando estilos e tradições do passado hitleriano com fortes amizades sionistas. A nova islamofobia substitui (e às vezes mistura-se com) a antiga judeofobia, até se produzirem casos tragicómicos onde, no mesmo movimento, coexistem alguns veteranos (e até jovens) admiradores de Hitler, de Mussolini… e de Benjamin Netanyahu. Também aflorava no Leste europeu e não só na Ucrânia (através da Guerra Fria 2.0) o revanchismo anti-russo, disposto a vingar-se pela derrota sofrida sete décadas atrás.

Nos Estados Unidos, sobretudo a partir de 2001, surgiu uma onda ultra-imperialista que se foi desenvolvendo através dos governos de Bush e Obama até desembocar em Trump, ao ritmo da degradação financeira. Multiplicação de intervenções militares diretas e indiretas, golpes suaves e sanções contra os países que se rebelam contra a dominação imperial, racismo, islamofobia, confronto com a Rússia aproximando-se do limite da guerra…. a era Trump assumiu todas as características de um proto-fascismo.

Voltando à ascensão e derrota do velho fascismo, é necessário destacar não só a persistência imperialista alemã em torno da “marcha para o Leste“, o motor do expansionismo hitleriano, mas as ilusões mussolinianas sobre a restauração do Império Romano ou o espanholismo não menos delirante de José Antonio Primo de Rivera, nostálgico do império espanhol desaparecido. A tentativa de conquistar a União Soviética tomou a forma de uma grande cruzada europeia contra o gigante da Eurásia, onde não só participaram os alemães, mas também franceses, espanhóis, italianos, belgas, ucranianos, letões, etc.. O aspeto imperialista-ocidental do fascismo clássico – e, em consequência, dos fascismos periféricos, como satélites coloniais, seguidores elitistas dos seus amos históricos – fica completamente exposto.

Nesse sentido, para além dos debates sobre a natureza socialista da U.R.S.S., da sua legitimidade comunista e do seu lugar na história das ideias e práticas pós-capitalistas, é importante notar que, provavelmente, visto no nível da história universal, o maior mérito da experiência soviética terá sido a destruição da barbárie fascista, inscrita esta na jornada multissecular de saqueio e genocídio ocidental. Esse único facto é suficiente para justificar, vindicar a sua existência. Sem a U.R.S.S., Hitler teria conquistado esses territórios, a marcha bem sucedida em direção ao Leste teria concedido à Alemanha a liderança da Europa e, certamente, a primazia global como cabeça de um novo império.

A captura de Berlim pelo exército soviético pode ser vista como o símbolo da vitória da humanidade condenada à escravidão, da periferia, do “Oriente” tantas vezes estigmatizado. Oriente desprezado (e temido) cujos prolongamentos se estendiam para as periferias internas do centro do mundo (judeus europeus e ciganos e outros grupos locais considerados inferiores, perigosos, descartáveis).

Os ciclos fascista e neofascista aparecem como estágios do longo declínio sistémico global, brutais tentativas de salvação, de recuperação da vitalidade perdida. Derrotado o primeiro ataque reacionário (1945), as formas autoritárias extremas do capitalismo fizeram um recuo estratégico prudente, mas coincidindo com a evaporação da maré periférica, na década de 1980 e início de 1990, a peste começou a recompor-se, renovando discursos e técnicas de intervenção. Era uma transformação de acordo com os novos tempos em que o fenómeno entrópico está experimentando um gigantesco salto em frente. No passado, o recuo do polo hegemónico ocidental (do espaço territorial sob seu controlo, sua dominação financeira, tecnológica, etc.) prendeu, arrastou para o fracasso a ensaios de autonomização capitalista ou com pretensões pós-capitalistas.

O caso do Japão entre a restauração Meiji e Hiroxima mostrou os limites da criação de uma potência capitalista (imperialista) independente em relação à trama de dominação ocidental. O caso da U.R.S.S. expressou a fraqueza de uma construção híbrida pós-capitalista, geopoliticamente antagónica do Ocidente, misturando, entre outras coisas, o estatismo, as aspirações comunistas e a modernização negadora de heranças culturais coletivistas, rejeitadas como pré-capitalistas. Nem devemos esquecer, neste contexto, as consequências da cruzada nazi que lhe custou 27 milhões de mortos e o subsequente assédio político-militar sofrido durante a Guerra Fria, formas concretas de exercício do poder ocidental, prisioneiro da sua dinâmica expansionista, estrategicamente incompatível com algum tipo de coexistência medianamente durável. Essa obsessão ocidental por controlar tudo, que se expressou no passado como anticomunismo, renasce atualmente como russofobia.

Agora, quando se aprofunda o declínio ocidental, novos desafios periféricos emergem, principalmente os da China e da Rússia. Em ambos os casos, após diferentes rotas percorridas, foram estabelecidos sistemas que podem ser muito genericamente caracterizados como capitalismos burocráticos com amplas margens de autonomia em relação ao Ocidente e arrastando o peso de suas respetivas heranças culturais socialistas. Com uma viragem bem orquestrada para o capitalismo, inserido na trama global mas preservando o governo do Partido Comunista, no caso chinês; demolindo primeiro o edifício soviético para, depois de uma tentativa efémera de instauração neoliberal, impor controlos estatais sobre a economia, no caso russo(13).

Em princípio, dois cenários estão em aberto, entre outros, se partirmos do pressuposto de que a crise global vai piorar. O primeiro mostra a China e a Rússia arrastadas pelo desastre geral, suas estruturas de exportação dependentes dos mercados europeus e dos Estados Unidos, o quadro financeiro internacional de que fazem parte e as exigências de militarização derivadas da agressividade dos países da OTAN, prendê-las-iam à degradação global euro-norte-americana.

O segundo cenário apresenta essas potências sobrevivendo ao desastre, afirmando o seu espaço euro-asiático. Uma das variantes (atenção, não a única) desse futuro possível seria a introdução nas suas sociedades de componentes defensivos pós-capitalistas, para o que dispõem de reservas culturais mais do que suficientes.

Aprofundamento da decadência

A vocação planetária-imperialista do capitalismo (do seu motor ocidental) permite-nos estabelecer paralelos com ciclos de civilizações anteriores que não atingiram essa dimensão geográfica. Impérios condenados a expandir-se de acordo com as leis que regeram a sua reprodução, expandindo o seu espaço de dominação até chegar ao limite estabelecido pelas técnicas do seu tempo. Nesse momento, a sua lógica de reprodução ampliada atingiu a barreira territorial. Então, o desenvolvimento vigoroso transformava-se em decadência, as virtudes em corrupção, os equilíbrios em desordem, a exploração eficaz dos povos e dos recursos naturais na devastadora superexploração da periferia que destruiu a sustentabilidade do sistema, enquanto a multiplicação dos controlos administrativo-repressivos, entre outros fatores, contribuíram para o crescimento do parasitismo.

A comparação com o caso de Roma é inevitável, pois que é o melhor documentado. Pierre Chaunu explica que “a conquista foi desenvolvida pela expansão em círculos concêntricos, extraindo homens e produtos da periferia para o centro. A característica deste sistema é que excluiu o estado estacionário, não pode subsistir sem adicionar novas zonas de extração às existentes chegando, finalmente, depois de um incessante enriquecimento, à degradação do centro, já que este não consegue viver dentro de limites estáveis, sem a existência nas suas bordas de um espaço aberto explorável, de uma “fronteira aberta”, de uma zona de extração ainda não integrada. O ponto de viragem ocorreu sob o reinado de Trajano, no início do segundo século, quando atingiu o limite de expansão na Dácia, na Escócia, na Arménia… no Norte de África da Mauritânia até ao Egito… quando a conquista romana atingiu um pouco mais de 6 milhões de quilómetros quadrados, tendo absorvido todo o espaço disponível possível“(14).

As técnicas de comunicação e transporte da época permitiram atingir o máximo de território, para além do qual os custos da conquista e sua preservação excederiam os benefícios, o que forçou o processo de reprodução do polo dominante a sobre-explorar o espaço sob seu controle. Os equilíbrios e consensos periféricos entraram em crise, as bases tributárias e esclavagistas foram espremidas para além do tolerável. Engels assinalou que quando o Império começou a declinar: “o estado romano tinha se tornado uma máquina gigantesca e complicada com o único propósito de explorar os seus súbditos. Impostos, tributos e requisições de todos os tipos, atiravam a massa da população para uma pobreza cada vez mais miserável, pelas exações dos governantes, dos cobradores, dos soldados… (consequentemente) os bárbaros contra os quais se pretendia proteger os cidadãos eram esperados por estes como salvadores“(15).

Roma e as outras grandes cidades do Império, invadidas pelo parasitismo, foram se convertendo, como explica Chaunu, em “cidades cancerosas, glutonas, insaciáveis, de crescimento anárquico, destrutoras do tecido ambiental, que se expandem para além das condições que lhes deram origem e fizeram desenvolver“(16). Dito de outra maneira, a cidade ordenadora foi-se submergindo em desordem, a eficiência urbana (a cidade como mecanismo de controle e exploração de sua periferia) foi derivando para a ineficácia parasitária, que desordenava o sistema como um todo, exigindo que se expandissem, tornassem mais complexas as estruturas de controlo, aumentando sua ineficiência geral, etc., etc., o círculo vicioso da decadência expandiu-se irresistivelmente.

À medida que nos movemos para o mundo moderno, observamos como, de acordo com Fieldhouse, “a proporção da área terrestre ocupada de facto pelos europeus, sob o controle europeu direto como colónias, ou como antigas colónias, era de 35% em 1800, 67% em 1878 e 84,4% em 1914. Entre 1800 e 1878, a média da expansão imperialista foi de 560 mil km2 por ano“(17). O que, a partir do final do século XV, havia sido uma expansão em áreas costeiras da América, África e Ásia, adicionadas a espaços territoriais maiores, tornou-se um ataque avassalador no século XIX. Grandes espaços interiores desses continentes foram ocupados e começaram a ser explorados, nalguns casos submetendo as populações autóctones, destruindo as suas culturas, noutros casos exterminando-as. Tudo isso foi chamado progresso, vitória da civilização, estágio inevitável no desenvolvimento das forças produtivas do capitalismo, amalgamando assim as imagens de mudança positiva e genocídio, do bem como objetivo principal junto ao crime como dano colateral histórico. As vítimas apareceram como seres inferiores (sub-homens, Untermenschen) destinadas a serem civilizadas (sobre-exploradas) ou exterminadas, dualidade cultural que antecipou o duplo discurso nazi, sua dupla imagem: a bela estética do desfile juvenil ariano juntamente com a estética sinistra dos campos de concentração. O capitalismo ascendente do século XIX, a partir de sua base europeia, que se auto-referenciava como uma civilização portadora da história universal, do maravilhoso destino do mundo, completou assim a tarefa iniciada vários séculos atrás.

O processo de ocupação quase total do planeta, do espaço territorial possível, coincidiu com o que Polanyi chamou de “a paz de cem anos” (entre o fim das guerras napoleónicas em 1815 e o começo da Primeira Guerra Mundial em 1914) dentro do espaço europeu, apenas turvado por pequenos conflitos ou de curta duração(18). O fim vitorioso do expansionismo europeu, entre o final do século XIX e início do século XX, convergiu com o início de uma supercrise, com uma guerra interna que marcou por volta de 1914 o início da decadência.

A partir daí, sucederam-se, no espaço ocidental, recessões, hiperinflações, a guerra civil espanhola, ascensões fascistas, a Segunda Guerra Mundial e a derrota do fascismo, a prosperidade ocidental e do Japão por algo menos de três décadas, até alcançar a recessão da década de 1970, com a crise energética e a estagflação. Entretanto, desde 1917, o espaço de dominação territorial do Ocidente estava retrocedendo ao mesmo tempo que a Guerra Fria, a militarização e a saturação da onda consumista geraram dentro dele as condições para o surgimento da hipertrofia financeira como centro de uma expansão parasitária sem precedentes.

É possível argumentar que a extensa etapa colonial lançou as bases para uma posterior exploração mais intensiva das conquistas e que as turbulências do século XX permitiram digerir o conquistado através de um percurso complexo que incluiu grandes perdas territoriais. Contudo, no final desse século, a U.R.S.S. e sua área de influência desapareceram, levando a grandes reconversões capitalistas, enquanto que a China tinha entrado no sistema global do capitalismo, contribuindo, entre outras coisas, com 230 milhões de trabalhadores industriais baratos. No entanto, essa incorporação não superou a decadência ocidental e certamente a agravou. Tanto os Estados Unidos como a Europa e o Japão sobreviveram ao ritmo das bolhas financeiras, para finalmente, depois de 2008, entrarem num estágio de crescimento económico anémico, deterioração institucional e degradação de vastos setores sociais. As burguesias dominantes tornaram-se lumpenburguesias e o aparelho militar do amo norte-americano (através da guerra de quarta geração) tornou-se um parasita cada vez mais sofisticado do ponto de vista tecnológico e cada vez mais oneroso e ineficiente, em que o mercenário está substituindo o soldado-cidadão (notável paralelo com a decadência romana).

Sob a chamada recuperação territorial do capitalismo, reproduz-se de forma agravada a degradação geral do sistema. Tendências pesadas, sobredeterminantes, impõem a recusa.

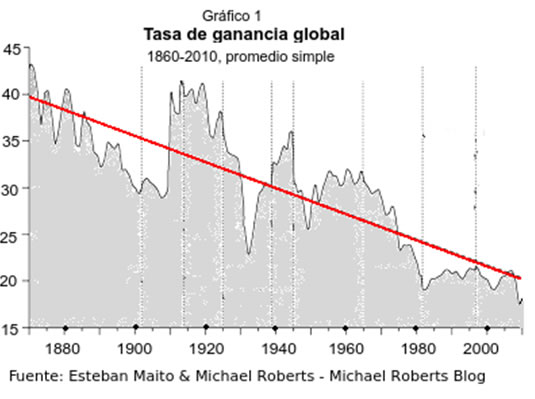

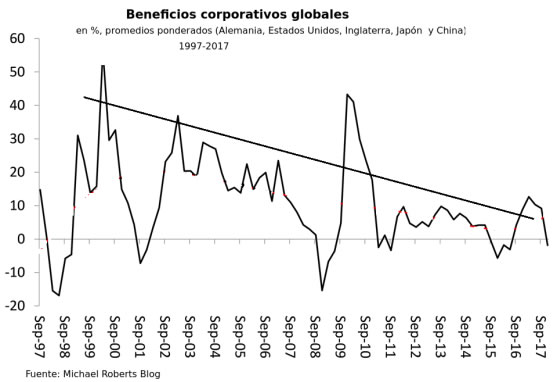

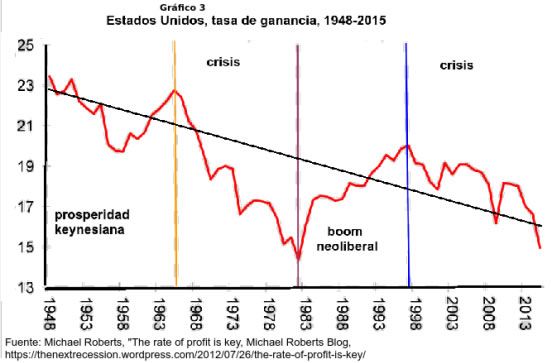

Uma delas é o declínio tendencial plurissecular na taxa de lucro, que se foi manifestando ao longo do século XX, para chegar mais recentemente a uma espécie de patamar provisório muito baixo, que provavelmente está anunciando uma futura queda catastrófica (numerosos indicadores financeiros, energéticos, laborais, de procura, etc., assim o indicam) o que confirma uma das hipóteses decisivas de Marx (Gráficos 1, 2 e 3).

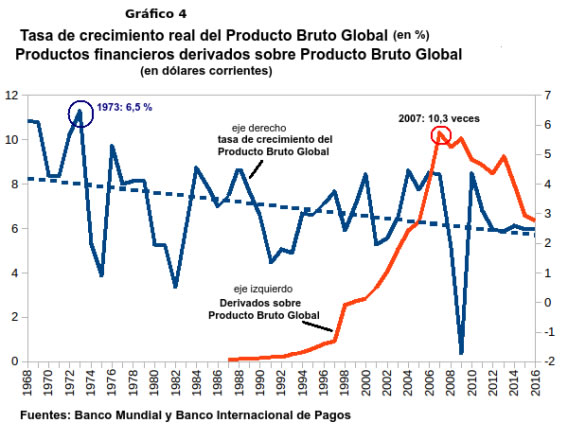

Baixas taxas que impulsionam, simultaneamente, o resfriamento nos investimentos produtivos, a expansão dos negócios financeiros que parasitam a atividade económica geral e a tendência à queda na taxa de crescimento da economia global. Personagens-chave do establishment, como Larry Summers, vêm anunciando desde há quase cinco anos a entrada num período prolongado de estagnação, centrado no declínio da economia dos Estados Unidos(19) (Gráfico 4).

A decadência promove o parasitismo que, por sua vez, exacerba a decadência e já entramos na fase em que o parasitismo financeiro declina porque a sua vítima produtiva está se aproximando da estagnação. No final de 2013, o negócio global com produtos derivados financeiros representou 9,3 vezes o Produto Nacional Bruto. No final de 2015 tinha caído para 6,6 vezes, para ficar aproximadamente nesse nível até ao presente(20). A contração não apazigua o parasita. Pelo contrário, agrava as suas piores inclinações: o canibalismo financeiro, as operações mafiosas, os golpes de mão, os saqueios, as aventuras delirantes, cobrem um clima de negócios cada vez mais rarefeito. Não é uma doença limitada à cúpula do sistema mundial, mas abrange todas as chamadas sociedades de alto desenvolvimento, onde se agrava a fragmentação social, as instituições se deterioram, as irrupções neofascistas se multiplicam.

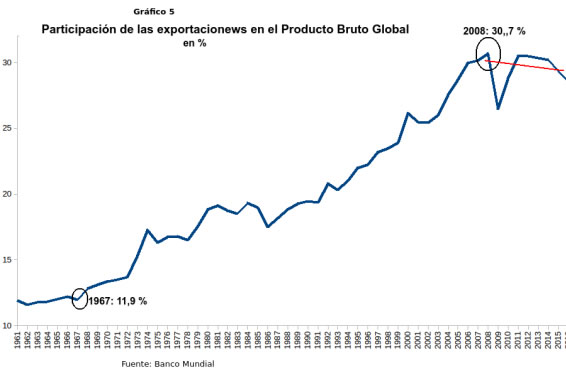

A tão publicitada globalização comercial, maravilha neoliberal que se expandia quebrando os tecidos sociais e acumulando desemprego e pobreza, atingiu o seu máximo em 2008, quando as exportações representaram 30,7% do Produto Interno Bruto (em 1963 chegaram a 11,7%), depois parou de crescer e iniciou a trajetória descendente (Gráfico 5).

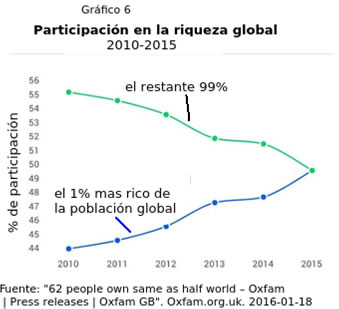

Ademais, está a cumprir-se outra das previsões de Marx, a da polarização crescente do sistema entre uma minoria cada vez menor e mais rica e uma massa global, o proletariado e semiproletariado do século XXI, cada vez mais empobrecidos. Os anos da prosperidade keynesiana fizeram proliferar a ilusão do fim do prognóstico marxista. Inclusivamente, no início do século XXI, organizações internacionais e especialistas mediáticos anunciaram uma maré de novas classes médias na periferia que, até 2020-2030, encorajaria um grande salto industrial global apoiado no consumismo futuro. Mas a chegada da crise em 2008 marcou o fim dessa fantasia, a concentração global de rendimentos avança irreprimível, não só na periferia, mas também nos capitalismos centrais. A miséria das massas alarga-se(21) (Gráfico 6).

Neofascismo

Como o fascismo clássico, o neofascismo significa a radicalização da exploração dos recursos humanos e naturais, embora o primeiro não tenha o nível de implantação planetária nem a capacidade tecnológica do segundo. Em ambos os casos, trata-se de um grande salto qualitativo na dinâmica de exploração e opressão do capitalismo, esmagando liberdades, garantias democráticas e sociais das classes mais baixas, identidades culturais, etc.. Ainda estamos chocados com as atrocidades passadas do fascismo, sem perceber muitas vezes a carga da barbárie, muito maior, de que é portador o neofascismo. Os grandes genocídios do século XX serão ofuscados pelas consequências possíveis da devastação neofascista em curso, protagonizada pelo Império e seus aliados.

É necessário aprofundar a análise do fenómeno e detetar as suas principais características. Algumas constatações podem servir-nos para isso.

A primeira constatação: do enigma ideológico fascista ao pensamento confuso neofascista

O velho fascismo não escondia o seu nome e a globalização do capitalismo sob a forma de cultura ocidental(22) difundiu, a partir das suas bases europeias, o que aparecia, de acordo com os propagandistas, como uma mistura de renovação vivificante da modernidade e de restauração da ordem conservadora e autoritária corrompida pelo liberalismo e ameaçada de morte pelo comunismo. A rejeição da democracia burguesa, desde a sua forma monárquica constitucional até ao elitismo republicano, serviu-lhe na Europa como cavalo de batalha para desqualificar todas as formas de democracia. Dessa forma, recolhiam-se as críticas populares de esquerda à fraude de democracia levada a cabo pelas classes dominantes e as introduziram na mochila autoritária.

Os fascismos italiano, alemão ou espanhol encontraram adeptos nas elites periféricas. Em 1936 nasceram as falanges libanesas, em 1937 apareceu a falange socialista boliviano, formada por admiradores do falangismo e fascismo espanhol e do mussoliniano. Na década de 1930 governou o El Salvador o ditador Martinez, um general admirador de Hitler, apesar de gerir um país economicamente dependente dos Estados Unidos(23). Já indiquei a forte influência do fascismo italiano no golpe militar de 1930 na Argentina, a que devemos acrescentar, entre outras coisas, as relações amistosas (especialmente na esfera militar) da presidência do general Agustín P. Justo (entre 1932 e 1938) com a Alemanha e Itália. Sob a influência do Grande Mufti de Jerusalém foi formada em 1941 a Legião Árabe Livre, como parte do exército alemão(24).

A partir de um pragmatismo muito ousado, o fascismo clássico conseguiu construir um quebra-cabeças ideológico relativamente sólido. Baseou-se não apenas na falta de escrúpulos dos seus dirigentes, contando também com ideólogos de peso como Oswald Spengler ou Martin Heidegger, na Alemanha, ou Tommaso Marinetti e Gabrielle d’Annunzio, na Itália. Conseguiu localizar num espaço comum variantes mais ou menos distanciadas das estruturas religiosas cristãs, católicas ou protestantes, até mesmo ultra-católicas como no caso espanhol.

O neofascismo é muito mais pragmático. Não rejeita a democracia burguesa, tentando antes misturar-se com ela, assumindo-a demagogicamente para a colocar ao serviço das suas bandeiras racistas e autoritárias. O governo da Letónia, por exemplo, não acha incoerente a adesão aos postulados democráticos liberais da União Europeia, de que faz parte, e a realização do desfile anual em Riga dos veteranos da Waffen SS, membros do exército nazi alemão (nem a União Europeia está alarmada com estes factos)(25). Russofobia, bem vista pela OTAN, perseguição da população de língua russa, nostalgia nazi vão de par com o formalismo democrático.

Tão pouco na Polónia, igualmente membro da União Europeia, parecem ser encontrados problemas sérios com a existência de um governo neofascista, a mais extrema russofobia e a adesão às regras europeias em matéria de direitos humanos e institucionalidade democrática. Na França, a Frente Nacional adapta as suas origens fascistas aos novos tempos, acentua a sua xenofobia, a sua agressividade anti-islâmica, estabelece laços com a extrema-direita dos Estados Unidos, mas procura suavizar (maquilhar com as cores republicanas) a sua imagem extremista ao nível local(26). Em todos esses casos, o antigo anti-semitismo é varrido para debaixo do tapete ou lançado à lixeira (observando com simpatia a cruzada anti-islâmica de Benjamin Netanyahu). A obsoleta demagogia “social” de Mussolini é substituída pela das instituições democráticas.

Na América Latina, podemos encontrar semelhante conformidade formal com as regras da democracia representativa em regimes ditatoriais e protoditatoriais, como os de Honduras, Brasil, Argentina, México ou Paraguai, em alguns casos apoiados pela histeria neofascista das classes médias. Em vários desses governos autoritários cruzam-se antigos fascistas anti-semitas com sionistas, resultado de curiosas convergências de diferentes gerações. A abrangência neofascista não se detém nos portões do império, onde Donald Trump agrupa o racismo branco das classes mais baixas (onde há um certo fedor a Ku Klux Klan), persegue os imigrantes e estreita a sua amizade com a ultra-direita governante em Israel. Nem se descompõe quando se trata de realizar operações na periferia promovendo, por exemplo, o Estado Islâmico no Médio Oriente, procurando destruir a Síria e encurralar o Irão. Embora neste caso não devamos nos limitar ao aspeto conspiratório da questão, pois que a manobra se apoia em mercenários mas também em forças sociais concretas da região.

A decadência ou desaparecimento dos antigos nacionalismos pós-coloniais (nasserismo, kadafismo, nacionalismo argelino), num contexto de agravamento da crise, deu origem ao surgimento de uma espécie de neofascismo islâmico, tradicionalista ao extremo em questões religiosas (que, como outros tradicionalismos religiosos extremistas, deforma a história religiosa de maneira delirante). Estende-se assim, de uma forma bizarra, o espaço neofascista global, que tem como característica, entre outras, a de não ter ideólogos de peso. Não precisa deles, nem está interessado em tê-los. Os seus desígnios pragmáticos correspondem a um grau muito maior de degradação civilizacional do que o do fascismo clássico. Aqui não há mais quebra-cabeças ideológico para organizar. A nova barbárie não procura enquadrar populações ideologicamente, discipliná-las culturalmente, militarizá-las, mas sim introduzi-las numa espécie de dualidade caótica, com um polo dominador superexplorador, socialmente restrito, e grandes massas humanas marginalizadas. Heidegger está aqui a mais, bem-vindos sejam os manipuladores mediáticos, os magos da pós-verdade injetada nas redes sociais, os campeões do imediatismo niilista.

Segunda constatação: do fascismo industrial ao neofascismo financeiro.

O fascismo emergiu das crises do capitalismo liberal europeu, no cume do qual se encontrava a Haute Finance assinalada por Polanyi. Imperialista, quer dizer, como ensinou Lenine, dominado pelo capital financeiro. No entanto, esse tipo de dominação, para expressá-lo em termos gramscianos, não se tinha ainda tornado hegemonia. A cultura financeira não era ainda a cultura de todo o mundo burguês. O seu controlo exercia-se sem que o seu veneno ideológico invadisse completamente o corpo produtivo, onde a indústria predominava. A modernidade ainda tinha uma alma industrial.

De forma certeira, Jeffrey Herf caracteriza o nazismo como modernismo reacionário, como aceitação e até exacerbação de inovações tecnológicas combinada com a rejeição do legado da Revolução Francesa, principalmente os seus aspetos democráticos, igualitários(27). Desta forma, o autor nega a apresentação do hitlerismo como simples obscurantismo, como um recuo para uma espécie de medievalismo troglodita. Embora Herf o aponte como especificidade alemã, o fascismo italiano e até mesmo o regime de Franco e seu fundamentalismo católico ultramontano, poderiam ser caracterizados da mesma maneira.

Albert Speer, que foi ministro do armamento e da guerra de Hitler, tentou justificar-se durante os julgamentos de Nuremberga e, em seguida, em suas memórias, afirmando que “os criminosos eventos daqueles anos não foram apenas o fruto da personalidade de Hitler. O alcance dos crimes também foi devido ao facto de que Hitler foi o primeiro a empregar os instrumentos tecnológicos para multiplicar o crime. Quanto maior a tecnologia, maior o perigo“(28). A culpabilização da tecnologia leva a atribuir-lhe um alto nível de autonomia em relação às decisões humanas. É uma espécie de fetichismo tecnológico que desempenha um papel decisivo na cultura moderna.

No imaginário modernista do início do século XX, a tecnologia era quase equivalente a tecnologia industrial, com as suas máquinas cada vez mais eficientes, com grandes organizações estatais ou privadas, civis ou militares, tentando funcionar na perfeição imitando as máquinas, encaradas como o paradigma superior do progresso. O paraíso autoritário apareceu como uma grande máquina humana obedecendo mecanicamente àqueles que a manejam. O fascismo clássico pode então ser apresentado como a expressão autoritária da modernidade industrial durante as primeiras décadas da decadência. Não é exagero falar então de fascismo industrial.

De forma diversa, o neofascismo surge muito tempo depois, arrastando velhas histórias, mas inserido num universo capitalista completamente financeirizado, em que as inovações tecnológicas da indústria, da agricultura ou da mineração fazem parte de uma dinâmica empresarial geral na qual prevalece a cultura financeira, os seus ritmos, a sua reprodução parasitária. Onde a urbanização degenera em caos, onde a fragmentação social e a transnacionalização romperam as integrações nacionais e as articulações estatais. Com taxas de lucro produtivo tendencialmente decrescentes e taxas anémicas de crescimento económico nos capitalismos dominantes tradicionais e em desaceleração na China. A hegemonia parasitária na área histórica central do capitalismo global, ao capturar irregularmente vastas áreas periféricas, corresponde a um estádio muito avançado de decadência sistémica. A sua imagem financeira, isto é, não produtiva, mafiosa, volátil, aventureira, define a identidade neofascista.

Terceira constatação: o neofascismo como uma rotura do metabolismo humanidade-natureza.

Antecipado por Marx (que reuniu estudos avançados no seu tempo, como os de Liebig), embora sem ocupar um lugar central em sua obra, o fenómeno da rotura do equilíbrio entre a reprodução social e a da natureza acabou por se tornar uma realidade no século XXI. A devastação do meio ambiente, o esgotamento dos recursos naturais, formam agora parte da dinâmica do capitalismo. As avalanches da agricultura transgênica, da mineração a céu aberto, da hipertrofia e poluição urbana são algumas – e decisivas – manifestações de um processo cuja magnitude ameaça restringir de maneira significativa as condições da existência humana no planeta. A sobre-exploração de recursos energéticos, por exemplo, levou a uma rápida redução das reservas de petróleo, com substitutos insuficientes à vista, o que levará a uma dramática degradação das atividades económicas e sociais em geral.

Uma das características das tendências neofascistas é a sua rejeição das chamadas “tolices ecológicas” que desestimulariam investimentos prejudicando o desenvolvimento empresarial. Não é um capricho autoritário, mas a expressão da necessidade profunda que o grande capitalismo tem de tornar rentáveis os seus negócios numa época em que as baixas taxas de lucro produtivo o forçam, não apenas a praticar o canibalismo financeiro, mas também a reduzir custos e tempos, saqueando os recursos naturais.

Os Estados Unidos e seu governo estão na vanguarda do processo destrutivo global(29). O abandono do Acordo de Paris sobre as alterações climáticas, em nome do emprego e do desenvolvimento industrial, aparece como uma medida demagógica nacionalista de Donald Trump, que responde às pressões dos grandes grupos económicos dos Estados Unidos, cujo único objetivo é aumentar os seus lucros, destruindo todos os obstáculos ecológicos que surjam no seu caminho.

O aspeto financeiro do neofascismo converge com as suas práticas devastadoras da natureza, das articulações sociais e de sobrevivências culturais cuja interação metabólica começa a fraturar-se, no início do século XXI.

Quarta constatação: o caráter ocidental-imperialista do neofascismo sobredetermina as suas manifestações ideológicas parciais.

Houve um discurso fascista, com as suas variantes nacionais, regionais, religiosas ou colocando a religião em segundo plano, além das suas misturas oportunistas, exibindo um conjunto de paradigmas, estilos e até cenografias que lhe outorgavam uma certa identidade universal: as camisas castanhas na Alemanha, as negras na Itália, azul nas falanges espanholas ou nos lancieris romenos As camisas brancas da falange boliviana uniformizaram forças militarizadas que exerceram a violência contra a população civil.

É muito difícil encontrar algo semelhante no neofascismo. O seu caráter universal é dado pela intervenção do império global norte-americano e não por cenografias ou discursos comuns. É uma onda reacionária de configuração variável. Na Europa predomina o discurso racista contra os povos periféricos, a xenofobia propagada em sociedades afetadas pelo envelhecimento demográfico e a perda de dinamismo económico (tem a aparência de um neofascismo defensivo), na América Latina mobilizam-se principalmente as classes alta e média contra os pobres, onde se combinam, segundo os casos, racismo e segregação social interna. Nos Estados Unidos um dos bastiões da vitória de Trump foram as classes baixas brancas decadentes, dominadas pelo ressentimento social e a xenofobia. Contudo, no Médio Oriente, uma força de choque decisiva foi o ultra-islamismo do Estado Islâmico, Al Qaeda e outras organizações “Anti-Ocidente”, financiadas e treinadas pelo Ocidente, alimentando-se de bases sociais politicamente à deriva, desencantadas com a modernização.

O objetivo imperial não é arregimentar, mas controlar estrategicamente populações caóticas ou apáticas, encurralar e, se possível, destruir estados rivais ou fora de controlo. Sobredeterminação imperialista que, devido à sua dimensão planetária, à sua apresentação ideologicamente confusa e ao seu impacto devastador, não deve ser vista como a loucura do polo global dominante, mas como o resultado decadente muito mais amplo da reprodução ampliada negativa da civilização burguesa, que abandona completamente os seus mitos progressistas para mergulhar no niilismo. É um fenómeno que se expressa através de indicadores produtivos, tecnológicos, financeiros, ambientais, demográficos, urbanos e outros, que integram um processo mais amplo, onde também aparece a agonia da racionalidade, o pessimismo social, o descrédito na solidariedade.

Luzes e sombras

O fascismo aparentava ser uma avalanche incontrolável. Assim o acreditava, por exemplo, Stefan Zweig, escritor de grande popularidade internacional entre as duas guerras mundiais. Austríaco representativo da classe média alta liberal, nunca se pôde recompor do choque causado pela chegada da barbárie nazi. Ele foi para o exílio e acabou cometendo suicídio no Brasil, em 1942, três anos antes de o nazismo entrar em colapso. Morreu acreditando na vitória universal do nazismo. O mundo que ele ansiava, que era o do capitalismo liberal europeu, não retornaria. “Nós não somos senão fantasmas ou memórias“, apontou ele sobre o seu universo desaparecido, que reconheceu atormentado de injustiças, mas também de possibilidades de superação. Isto é o que ele descreveu em seu trabalho póstumo O mundo de ontem, que curiosamente termina, talvez, contradizendo seu pessimismo: “O sol brilhou com plenitude e força. Enquanto eu estava voltando para casa, de repente notei a minha sombra diante de mim, assim como vi a sombra da outra guerra atrás da atual. Durante todo aquele tempo, aquela sombra não se afastou mais de mim; pairou sobre os meus pensamentos noite e dia. Mas toda a sombra é, afinal de contas, a filha da luz“(30). Mas também mãe da luz, seria necessária acrescentar, de uma luz diferente, nova.

A catástrofe do nazismo (seu surgimento e colapso final) significou, engendrou como reação, o desdobramento de forças sociais regeneradores de uma dimensão nunca antes vista. O final da Segunda Guerra Mundial abriu as portas para o socialismo na Europa centro-oriental, para a revolução chinesa, para as grandes descolonizações na periferia, forçando as burguesias dos países centrais a cederem nos seus próprios territórios diante das exigências dos seus trabalhadores. Ali não retornou o velho capitalismo liberal, sendo antes instalada a adaptação keynesiana. Isso era impensável por volta de 1940, por exemplo, para aqueles que, com critérios “realistas”, observavam as forças em presença. Eram incapazes de perceber a dinâmica profunda do mundo, o futuro possível que incluía, entre as suas alternativas, o despertar de grandes massas humanas subestimadas, buscando superar um sistema decadente.

O desafio neofascista é muito superior ao representado pelo fascismo, a sua capacidade letal é muito maior. As suas vítimas em potência não são mais contadas em dezenas de milhões, mas, no melhor dos casos, em centenas de milhões. A sua reprodução devastadora ameaça a vida no planeta. O colosso imperial tem a maior máquina de guerra que jamais conheceu a humanidade. O seu desenvolvimento comunicacional permite-lhe atacar em qualquer parte do mundo. No entanto, a sua natureza parasitária, o distanciamento psicológico da sua elite em relação à realidade, em paralelo com a financeirização, a corrupção que a mina, o seu imediatismo desenfreado, levá-lo-iam a surpreendentes derrotas ou atolamentos, como aqueles que tem sofrido na Síria e no Afeganistão, ou nas suas tentativas de domesticar a Rússia e a China, parte da sua mal-sucedida estratégia de controlo da Eurásia. O que, no caso latino-americano, levou ao estabelecimento de regimes autoritários extremamente frágeis, como no Brasil ou na Argentina.

O Império se degrada empurrado pelas suas estratégias de recomposição. Estas passam por respostas selváticas que, ao tentar impor uma reprodução devastadora que nega estrategicamente a sobrevivência da maioria da humanidade, cria as condições para a sua queda. Se não fizer nada, vai continuar a afundar-se. As taxas de lucro corporativo caem, os tecidos produtivos enfraquecem. Todavia, se faz aquilo que lhe ditam os seus interesses, afunda-se muito mais depressa ainda.

Quando Hitler assumiu o cargo de chanceler do Reich, Carl Schmitt, um dos mais proeminentes ideólogos do nazismo, declarou: “Hoje, 30 de janeiro de 1933, é possível afirmar que Hegel morreu”(31), isto é, a razão como fundamento da civilização burguesa, o compromisso com uma visão racional e científica da história humana, do seu desenvolvimento presente e futuro. Mas a reconfiguração ideológica nazi foi curta. Hegel estava a começar a sofrer suas primeiras doenças, mas permaneceu vivo, sobrevivendo àquele primeiro momento de decomposição civilizacional, cujo fim foi simbolizado pelo soldado soviético colocando a bandeira vermelha no topo do Reichstag em 2 de maio de 1945. Não apenas Hegel estava ainda vivo, mas também outro alemão, Karl Marx, apareceu em cena anunciando a sua vitória.

Estamos agora submersos numa decadência muito mais profunda e difundida do que a dos anos 1920-1930, ameaçando tornar-se um processo de autodestruição de alcance planetário. Ademais, de acordo com uma multidão de académicos e comunicadores mediáticos, a ilusão pós-capitalista do século XX foi enterrada e Marx morreu. Acontece, porém, que os amos do mundo e seus seguidores não são os únicos protagonistas desta história. A esmagadora maioria da humanidade sofredora também existe, tem memória, capacidade de se rebelar (e de a exercer). A cúpula do Capitólio em Washington é um bom sítio para que, no futuro, o final dos devastadores culmine com a colocação de uma bandeira libertadora e com o sorriso zombeteiro de Marx, anunciando que sua morte não passava de uma pós-verdade propagado pelo Império.

A imagem da bandeira no cume do Capitólio gera algumas interrogações… Como será essa bandeira? Será vermelha, será uma wiphala(32), talvez uma bandeira ainda não criada? Quem a portará? Será um norte-americano, um chinês, um francês, um mexicano, um egípcio, um peruano? No caso de Berlim-1945, a coisa era clara: tinha que ser inevitavelmente um soviético levantando a bandeira vermelha. Agora, porém, a multiplicidade das ofensivas imperiais e das resistências, dos distúrbios económicos, sociais e ambientais periféricos, mas também no centro do mundo, o caos global de deslocalizações industriais e de golpes financeiros, sugerem que o portador da bandeira pode ser qualquer um desses resistentes, ou outros ainda. A bandeira será o resultado da criação de uma humanidade rebelde. Em seu último estádio declinante, a civilização burguesa tornou-se completamente universal, a densidade das intercomunicações globais, a transnacionalização da economia, foram desfocando especificidades, criando novas formas de pluralismo do real, reabilitando memórias esquecidas, em suma, tornando possível a superação global do sistema.

Escrito em 21 de maio de 2018.

Notas de rodapé:

(1) Anouar Abdel Malek, “Islamismo Político”, Mesa Redonda 1978, “Socialismo e os Países em Desenvolvimento”, Socialism in The World, Cavtat 1978, Número 11, Jugoslávia. (retornar ao texto)

(2) Renzo De Felice, Comprendre le fascisme, Editions Seghers, Paris, 1975. (retornar ao texto)

(3) Citado por Pierre Ayçoberry em La Question Nazie. Les interpretations du national-socialisme, Éditions du Seuil, Paris, 1979, p.19. (retornar ao texto)

(4) Citado por Edmond Vermeil, Doctrinnaires de la révolution allemande, Fernand Sarlot éditeur, Paris, 1939, p. 64. (retornar ao texto)

(5) Carta de Horkheimer a Leo Lowenthal, citada por Martin Jay, The Dialectical Imagination. A History of the Frankfurt School and the Institute of Social Research 1923-1950, Heinemann, London, 1973, p. 278. (retornar ao texto)

(6) Hermann Rauschning, La révolution du nihilisme, Gallimard, Paris, 1980. (retornar ao texto)

(7) Daniel Jonah Goldhagen, Los verdugos voluntarios de Hitler. Los alemanes corrientes y el Holocausto, Taurus Pensamiento, Madrid, 1998. (retornar ao texto)

(8) Pierre Ayçcoberry, op. cit.. (retornar ao texto)

(9) Zeev Sternhell, La droite revolutionaire. Les origines françaises du fascisme, 1885-1914. Editions du Seuil, Paris, 1978. (retornar ao texto)

(10) Karl Polanyi, La grande transformación, Fundo de Cultura Económica, Argentina, 2007. (retornar ao texto)

(11) Domenico Losurdo, “Guerra preventiva, americanismo e antiamericanismo”, en Giuseppe Prestipino (a cargo de), Guerra e pace, Istituto Italiano per gli Studi Filosofici – La Città del Sole, Napoli, 2004. (retornar ao texto)

(12) Domenico Losurdo, op. cit. (retornar ao texto)

(13) Na verdade, a demolição não foi tão profunda quanto as aparências. O velho aparato atingido e parcialmente eliminado pôde passar pela tempestade dos anos 1990, renovar-se ideologicamente, desalojar os neoliberais, recompor o complexo industrial-militar e o sistema de inteligência e dar origem a uma nova era nacionalista liderada por Vladimir Putin. (retornar ao texto)

(14) Pierre Chaunu, Histoire et décadence, Perrin, Paris, 1981. (retornar ao texto)

(15) Citado em Fernandez Urbiña J., La crisis del siglo III y el fin del mundo antiguo, Akal/Universitaria, Madrid, 1982. (retornar ao texto)

(16) Pierre Chaunu, op. cit. (retornar ao texto)

(17) David Fieldhouse, Economía e imperio. La expansión de Europa (1830-1914), Siglo XXI editores, México 1990. (retornar ao texto)

(18) “O século XIX produziu um fenómeno desconhecido nos anais da civilização ocidental, uma paz de cem anos de 1815 a 1914. Além da Guerra da Crimeia, um evento mais ou menos colonial, a Inglaterra, a França, a Prússia, a Áustria, a Itália e a Rússia só se enfrentaram durante 18 meses. Um cálculo de números equiparáveis para os dois séculos anteriores nos dá uma média de 60 a 70 anos de grandes guerras em cada um deles”. Karl Polanyi, op. cit. (retornar ao texto)

(19) Larry Summers, “IMF Fourteenth Annual Research Conference in Honor of Stanley Fischer”, Washington, DC – November 8, 2013. (retornar ao texto)

(20) Fontes: FMI e Banco de Pagamentos Internacionais. (retornar ao texto)

(21) De acordo com um relatório recente da Oxfam: “82% da riqueza gerada (em 2017) foi monopolizada pelos 1% mais ricos da população global, enquanto 3,7 bilhões de pessoas, que compõem a metade mais pobre da população do planeta, não aumentaram a sua riqueza “, Oxfam, “Richest 1 percent bagged 82 percent of wealth created last year – poorest half of humanity got nothing“, janeiro de 2018. (retornar ao texto)

(22) A “cultura ocidental” deve ser entendida como uma forma imperialista forjada através de um duplo processo de “normalização” interna (destruição das culturas populares, do coletivismo camponês, etc. e o subsequente esmagamento dos protestos e insurreições dos trabalhadores) e de genocídio colonial. Nesse sentido, a emancipação europeia (especialmente do centro e do oeste) poderia ser visualizado como uma desocidentalização. (retornar ao texto)

(23) Em 1938 ele nomeou como diretor da Escola Militar a Eberhardt Bohnstedt, um general da Wehrmacht, embora, com o início da guerra mundial, a pressão norte-americana tenha forçado este a mudar de lado. (retornar ao texto)

(24) Como curiosidades dos novos tempos neofascistas, recentemente um primeiro-ministro, nada menos que o de Israel, Benjamin Netanyahu, tentou reduzir a culpa genocida de Hitler ao lançar a tese de que o Holocausto não estava entre as intenções do führer, mas que o extermínio dos judeus ter-lhe-ia sido aconselhado pelo mufti. O influenciável Hitler ter-se-ia limitado a seguir esses conselhos ao pé da letra. Dessa forma, a direita sionista atinge as consequências finais de sua brutalidade ideológica, procurando melhorar a imagem hitleriana. “Netanyahu dice que fue el muftí de Jerusalén quien sugirió a Hitler el Holocausto. Aluvión de críticas al primer ministro por sus polémicas declaraciones sobre el exterminio nazi, muchas desde el interior de Israel“, ABC International, 31/05/2016. (retornar ao texto)

(25) “A formação letã da Waffen-SS foi criada em 1943 e era composta por 150.000 homens que se alistaram nas fileiras fascistas voluntariamente. Entre algumas das atrocidades que eles cometeram conta-se a quase total extinção da população judaica do país”. RT, “Marcha de Veteranos de las Waffen SS em Riga“, 16 de março de 2014. (retornar ao texto)

(26) “No congresso da Frente Nacional em Lille neste domingo (11 de março de 2018) Marine Le Pen, eleita pela terceira vez presidente do partido xenófobo e anti-imigrante propôs mudar seu nome do partido. Ela quer renomeá-lo como “Rassemblement National”. A chama do logotipo, que é uma cópia do logotipo do neofascismo italiano do Movimento Social Italiano (MSI), será preservada. Entre os convidados estava Steve Bannon, ex-assessor de Donald Trump, o qual disse aos militantes que “a história está do nosso lado e isso nos levará à vitória”. O “rebranding” é uma necessidade desde que a FN perdeu a liderança nas pesquisas. María Laura Abignolo, “El xenófobo Frente Nacional francês cambia de nombre y destituye a su fundador“, 11/03/2018, Clarín, Buenos Aires. (retornar ao texto)

(27) Jeffrey Herf, El modernismo reaccionario. Tecnología, política y cultura en Weimar y el Tercer Reich, Fondo de Cultura Económica, Buenos Aires, 1993. (retornar ao texto)

(28) Albert Speer, Inside the Third Reich, Macmillan, New York, 1970. (retornar ao texto)

(29) Michael Greshko, Laura Parker e Brian Clark Howard, “A Running List of How President Trump Is Changing the Environmental Policy”, National Geographic, 23 de março de 2018. (retornar ao texto)

(30) Stefan Zweig, El mundo de ayer. Acantilado, Barcelona 2002. (retornar ao texto)

(31) Pierre Ayçoberry, op.cit.. (retornar ao texto)

(32) [Nota do tradutor, copiada da Wikipedia] A whipala é uma bandeira de origem andina. A palavra tem origem nas palavras da língua aimará eiphay, que é uma expressão de alegria, e phalax, que é o sonho produzido por conduzir uma bandeira. (retornar ao texto)